Corría enero de 2008 cuando el artista plástico chileno Iván Navarro exhibió en el Espacio Matucana 100, de Santiago de Chile, su instalación “¿Dónde están?”.

Tratándose de Chile, cualquiera podía imaginar que se pretendía saber dónde estaban los detenidos-desaparecidos de la dictadura. Pues no, se trataba de lo contrario, el visitante debía averiguar dónde estaban los responsables de la represión que habían escapado a la Justicia o al conocimiento público. Cada visitante se internaba en la inmensidad de una sala sumida en la oscuridad armado con dos objetos, una linterna y un cuaderno de 30 páginas del tamaño aproximado de un periódico. El haz luminoso de la linterna permitía ver, desde lo alto de la galería de la sala, un repentino océano de letras sin sentido aparente, pegadas unas a otras, pero que el visitante podía recomponer para formar con ellas nombres y apellidos de centenares de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, militares desleales o torturadores, si dirigía la luz sobre cada letra hasta disipar la negrura del entorno y componer un nombre perdido, olvidado, cuyo currículo y hazañas podía consultar en el cuaderno de mano: “Caulier, Pablo. Este oficial de Carabineros junto al coronel del Ejército Hugo Cardemil Valenzuela, además del suboficial de Carabineros Luis Alberto Hidalgo, son los responsables directos de la detención, tortura y posterior desaparición de 15 detenidos en la ciudad del Parral”. Y así hasta más de quinientos personajes, en un ejercicio que permitía averiguar dónde están los otros “desaparecidos” y evitar que los responsables no tengan nombre, como decía Arturo Barea en uno de sus más emotivos comentarios radiofónicos sobre los bombardeos de Madrid.

Y bien, ¿dónde están los nuestros, los de la dictadura? Imagino un catálogo que describa los autores y responsables de los hechos: de apaleamientos en las comisarías a lo largo de los años sesenta y setenta, y que nos cuente dónde están ahora; que cuente dónde están los de la masacre de Vitoria en 1976; los de la del número 55 de la calle Atocha, o del asesinato efectuado en el número 60 de la calle General Mola, de Madrid, séptima puerta C, cuando comenzaba 1969; los de los disparos frente a la Central Térmica del Besòs, o de los responsables del 23-F, dónde están ahora y qué piensan; dónde se halla el hombre que disparó, en Montejurra, para matar a otro hombre.

Dónde viven y qué hacen, qué sabemos de ellos. No se trata de una información para promover juicios (por otra parte imposibles), o ajustes insensatos como los que hicieron ellos según su rencorosa y destructiva doctrina de sangre y fuego. Se trata de saber qué piensan de sí mismos, y por qué lo piensan, ¿conocen el sentimiento de vergüenza?, ¿justifican su pasado? Conocer el dolor de la víctima, sin conocer la responsabilidad y actitud del victimario por los hechos cometidos se ha revelado, en todas partes, no sólo inútil, sino también un foco de conflictos, de insatisfacciones, recelos y recriminaciones.

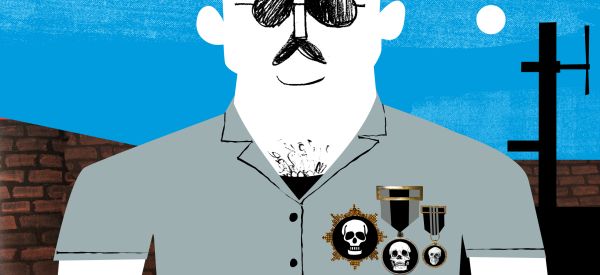

De Melilla ha llegado algo de información sobre todo eso. Se trata de la evaluación que de sí mismo ha hecho ante los poderes públicos de la ciudad un policía que actuó en la dictadura, Ramón Antón Mota. Cuarenta años más tarde, considera un mérito su destino en Irún en 1970 “donde se declara por primera vez el Estado de excepción”. También aduce como mérito su presencia durante la ejecución de la última persona que murió en España por garrote vil, Salvador Puig Antich. Méritos –“virtudes”, dice exactamente el texto del fascículo presentado por el Consejero de Seguridad Ciudadana de Melilla–, que han contribuido a la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a Ramón Antón Mota.

En fin, un poder público premia a un voyeur que en realidad no presenta méritos, sino alardes que además contienen la trampa propia de un pillo, pues el Estado de excepción de 1970 no fue el primero. Además, no fue sólo para Guipúzcoa, sino que al cabo de pocos días el Estado de excepción se declaró en toda España, por lo que todos vivieron ese Estado de excepción, pero no lo vivieron igual. Unos, intentando hacer la vida más difícil a la dictadura; otros, intentando la supervivencia del régimen a base de prohibir, perseguir, detener, torturar… ¿Dónde estaba Ramón Antón, y qué es lo que hacía? Porque al parecer sólo “estaba”. Así, lo que el país vivió como un desastre, él, y los que son como él, lo recuerdan y lo aportan como valor, aunque sin datos sobre su actuación. Lo que decía, un voyeur en medio de un seísmo.

Por otra parte, aportar la circunstancia de presenciar, voluntaria o involuntariamente, la ejecución de alguien –en este caso un asesinato de Estado a causa de la falta de garantías procesales–, lejos de ser un mérito es una ostentación de bajura moral en la que se hallan incluidos los que han aplaudido el guiño, porque de un guiño a los suyos se trata. Cuando hablo de los “suyos” no me refiero necesariamente a un partido, sino a un entorno, a una cultura política que todavía constituye el referente de una parte de la derecha española.

Con este galardón, los responsables del premio –el Gobierno de Melilla– han creado un vacío ético descomunal. Comprobar que eso les complace es triste, muy triste… Alguien debería hacer algún día un catálogo como el de Iván Navarro, donde aparezca la voz “Antón Mota, Ramón: perseguidor por vocación, participó como policía casual en los desastres del tardofranquismo. En septiembre de 2011, junto con el Gobierno de la Ciudad de Melilla, perpetró la segunda muerte de Salvador Puig Antich siendo condecorado por ello”.

Para leer más sobre ese asunto ver nuestra entrada:

http://ateneocuatrogatos.blogspot.com/2011/08/el-pp-de-melilla-considera-un-merito.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario